বাংলাদেশের বাজার এখন যেন এক অদৃশ্য আগুনে পুড়ছে। প্রতিদিনের বাজারে গিয়ে মানুষ যা দেখছে, তা শুধু পণ্যের দাম নয়—একটি দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিচ্ছবি। চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, ডিম কিংবা সবজি—সব কিছুর দাম এমনভাবে বেড়েছে যে সাধারণ মানুষ আর হিসাব মেলাতে পারছে না। বেতন বাড়েনি, আয় কমেছে, কিন্তু খরচের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে প্রতিদিন। এই বাস্তবতা শুধু অর্থনীতির পরিসংখ্যান নয়; এটি এক মানবিক বেদনা, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি এখন জীবনের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে।

- অর্থনীতির অদৃশ্য শত্রু:

মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ১০০ টাকায় গত বছর যা কেনা যেত, এ বছর তা হয়তো ১২০ বা ১৩০ টাকায়ও সম্ভব নয়। এভাবেই মানুষের জীবনযাত্রার মান নেমে আসে, যদিও আয় একই থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৩৬%, বিশেষত খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৬৪%।”

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি যতই দেখানো হোক, যদি জনগণের পাতে ভাত না থাকে, তবে সেই উন্নয়ন টেকসই নয়। মুদ্রাস্ফীতি কেবল অর্থের হিসাব নয়, এটি মানুষের জীবন ও মর্যাদার প্রশ্ন। এখন সময় এসেছে, নীতিনির্ধারকরা যেন এই সংকটকে রাজনৈতিক নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। কারণ, উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন বাজারের আগুনে পুড়বে না মানুষের আশা।

এই অস্থিরতা কেবল বাজারের অস্থিরতা নয়; এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি তেলের দাম, পরিবহন ব্যয়, ডলার সংকট ও আমদানি নির্ভরতা আমাদের বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। বিশ্ববাজারে যুদ্ধ, জলবায়ু ও সরবরাহব্যবস্থার বিপর্যয় যেমন একটি কারণ, তেমনি দেশীয় বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাও সমানভাবে দায়ী।

- বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি:

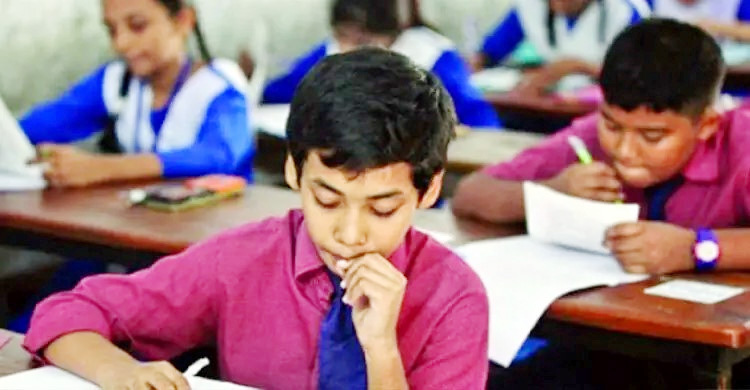

একজন কলেজ শিক্ষক মাসে ২৫ হাজার টাকা আয় করেন। তাঁর পরিবারের দৈনন্দিন খরচ—বাড়িভাড়া, বাজার, শিক্ষার খরচ ও ওষুধ—সব মিলে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা। বাকি ঘাটতি মেটাতে তাঁকে হয় ঋণ নিতে হয়, নয়তো কোনোভাবে জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দিতে হয়। শহর থেকে গ্রাম—সবখানেই এখন একই দৃশ্য। গ্রামের মানুষ যেমন নিত্যপণ্যের দামে নাজেহাল, তেমনি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি আজ ক্রমশ নিম্নবিত্তে পরিণত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকার যদিও টিসিবির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে কিছু পণ্য সরবরাহ করছে, তবুও তা সমস্যার সামান্য অংশকেই ছুঁতে পারে। কারণ, পুরো অর্থনীতিই এখন এক প্রকার "কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন"-এর (cost-push inflation) মধ্যে আছে—অর্থাৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষক বেশি দামে সার, বীজ ও শ্রম কিনছে, ফলে বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

- সীমাবদ্ধতা ও সরকারি সহায়তার অপর্যাপ্ততা:

এই পরিস্থিতিতে সরকার যদিও টিসিবির (Trading Corporation of Bangladesh) মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে কিছু নিত্যপণ্য (যেমন: চাল, ডাল, তেল) সরবরাহ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের একটি অংশকে সামান্য স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছে, তবুও এই উদ্যোগ সমস্যার সামান্য অংশকেই ছুঁতে পারে। জুলাই ২০২৫-এ খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৫৬%, যা সাধারণ মানুষকে প্রতিদিনের বাজারে অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছে।

প্রথমত, টিসিবির পণ্যের পরিমাণ ও পরিধি সীমিত। যে সংখ্যক মানুষ উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভুগছে, সেই তুলনায় কার্ডের মাধ্যমে বা খোলা বাজারে দেওয়া পণ্যের সরবরাহ অপ্রতুল। ফলে অধিকাংশ মানুষই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয়ত, বিতরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। কার্ড বিতরণে অনিয়ম, কালো বাজারে টিসিবির পণ্য বিক্রি হয়ে যাওয়া এবং ওজনে কম দেওয়ার মতো ঘটনাগুলি এই মানবিক উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। সঠিক উপায়ে, সময়মতো এবং ন্যায্য ওজনের পণ্য প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

কারণ, পুরো অর্থনীতিই এখন এক প্রকার "কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন"-এর (cost-push inflation) মধ্যে আছে—অর্থাৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষক বেশি দামে সার, বীজ ও শ্রম কিনছে, ফলে বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

- নীতিনির্ধারণের ব্যর্থতা ও বাজার মনোপলি:

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো নীতিনির্ধারণের অনিশ্চয়তা ও বাজার তদারকির ঘাটতি। বড় বড় আমদানিকারক ও পাইকারি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বাজারে একধরনের আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারা যখন ইচ্ছা দাম বাড়ায়, আবার চাহিদা কমলে সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এতে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়, যা সাধারণ মানুষকে আরও চাপে ফেলে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি সুদের হার সমন্বয়, ডলার রেটের নমনীয়তা এবং আমদানি ব্যয়ের পুনঃনির্ধারণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—এই নীতি পদক্ষেপগুলো বাজারে বাস্তব প্রভাব ফেলতে সময় নেয়। এর মধ্যে ব্যবসায়ী কারসাজি, সরবরাহ শৃঙ্খলের দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা পুরো প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

- জনজীবনে মনস্তাত্ত্বিক চাপ:

মূল্যস্ফীতি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ও মানসিক সংকটও। বাংলাদেশের বর্তমান বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৮.৩৬%, যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা বেশি চাপ তৈরি করছে। মানুষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান যত বাড়ে, সমাজে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও অপরাধপ্রবণতা তত বাড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরাঞ্চলে গার্হস্থ্য সহিংসতা, আত্মহত্যা বা পারিবারিক বিরোধ বৃদ্ধির পেছনেও এই অর্থনৈতিক চাপ কাজ করছে। একসময় যারা মধ্যবিত্ত হিসেবে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখত, তারাই আজ টিকে থাকার সংগ্রামে নেমে পড়েছে।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজই দেশের নৈতিক ও শিক্ষিত শ্রেণির ভিত্তি। কিন্তু এই শ্রেণি যদি অর্থনৈতিক চাপে ভেঙে পড়ে, তাহলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই মূল্যস্ফীতিকে শুধুমাত্র অর্থনীতির সূচক হিসেবে দেখা বিপজ্জনক; এটি আসলে এক সামাজিক সংকটের নাম।

- বিশ্ব অর্থনীতির ছায়া:

অবশ্য, বাংলাদেশ একা নয়। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, সরবরাহ সংকট, খাদ্য ও জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব—সব মিলিয়ে বিশ্বের অনেক দেশই এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, উন্নত দেশগুলো তাদের জনগণকে নানাভাবে সহায়তা দিতে পারে; সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো, ভর্তুকি ও কর্মসংস্থান সুরক্ষার মাধ্যমে তারা মূল্যস্ফীতির আঘাত কমায়। বাংলাদেশে এই সুরক্ষাবলয় এখনো দুর্বল। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেমন বয়স্ক ভাতা বা ভিজিডি প্রকল্প আছে, কিন্তু তা জনগণের তুলনায় অপ্রতুল ও অনিয়মে জর্জরিত।

- সমাধানের পথ:

মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে এখনই প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত নীতি পদক্ষেপ। শুধু প্রশাসনিক অভিযান নয়, বরং উৎপাদন, সরবরাহ, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে কার্যকর সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।

প্রথমত, বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি জেলার বাজারে দৈনিক পণ্যমূল্য স্বচ্ছভাবে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বাড়বে, আর বাজারে সিন্ডিকেট বা কৃত্রিম সংকট তৈরির সুযোগ কমবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ চেইন আধুনিকীকরণ জরুরি। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহের ডিজিটাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা গেলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমবে, এবং কৃষক ও ভোক্তা—দুজনেই উপকৃত হবে।

তৃতীয়ত, মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয় ঘটাতে হবে। শুধুমাত্র সুদের হার বৃদ্ধি নয়, বরং আমদানি ব্যয়, ডলার রেট, ও জ্বালানি মূল্যের বাস্তব ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য আনতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বিত নীতি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

চতুর্থত, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা প্রোগ্রাম চালু করা দরকার। প্রতিটি ইউনিয়নে “জনকল্যাণ বাজার” গড়ে তুলে সরকার নির্ধারিত দামে সীমিত পরিমাণ নিত্যপণ্য সরবরাহ করলে জনগণ স্বস্তি পাবে।

পঞ্চমত, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনতে হবে। কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমানো গেলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ কমবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি টেকসই হবে।

ষষ্ঠত, জ্বালানি নীতিতে স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনতে হবে। তেলের দাম ঘনঘন বাড়ানো কমানোর বদলে একটি পূর্বানুমানযোগ্য কাঠামো তৈরি করা উচিত, যাতে পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয়ে হঠাৎ অস্থিরতা না আসে।

সপ্তমত, বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো ও সিন্ডিকেট ভাঙা জরুরি। বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কারসাজি রোধে শক্তিশালী প্রতিযোগিতা কমিশন গড়ে তুলতে হবে, যাতে কোনো একক গোষ্ঠী বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।

অষ্টমত, জনসচেতনতা ও ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা জোরদার করতে হবে। মানুষ যদি পণ্যমূল্য ও বাজার কারসাজি সম্পর্কে সচেতন হয়, তাহলে তারা নিজেরাই বাজার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি।

এই আট দফা বাস্তবায়ন হলে মূল্যস্ফীতি শুধু কমবে না, বরং বাজারে স্থিতিশীলতা ও মানুষের আস্থাও ফিরে আসবে। অর্থনীতির লক্ষ্য তখন কেবল প্রবৃদ্ধি নয়, হবে মানবিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায্য জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা।

- দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা:

অর্থনীতির পাঠ একটাই—যখন জনগণের আয় বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যবৃদ্ধি দ্রুত হয়, তখন রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়। তাই মুদ্রাস্ফীতিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান হিসেবে না দেখে, এটি যেন মানবিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবেও বিবেচিত হয়।

আজ যেভাবে বাজারে আগুন, তা শুধু দ্রব্যমূল্যের সংকট নয়—এটি আমাদের নীতি, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। মুদ্রাস্ফীতির ফাঁদে আবদ্ধ এই জনজীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে বাস্তব পদক্ষেপে, কেবল ঘোষণায় নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি যতই দেখানো হোক, যদি জনগণের পাতে ভাত না থাকে, তবে সেই উন্নয়ন টেকসই নয়। মুদ্রাস্ফীতি কেবল অর্থের হিসাব নয়, এটি মানুষের জীবন ও মর্যাদার প্রশ্ন। এখন সময় এসেছে, নীতিনির্ধারকরা যেন এই সংকটকে রাজনৈতিক নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। কারণ, উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন বাজারের আগুনে পুড়বে না মানুষের আশা।

লেখক : কলেজ শিক্ষক।

[email protected]

এইচআর/জিকেএস

6 hours ago

5

6 hours ago

5

English (US) ·

English (US) ·